Riad Saadé dirige le Centre de recherches et d’études agricoles libanais (Creal). À l’occasion de son rapport annuel sur l’état de l’agriculture libanaise, il dresse le bilan d’un secteur longtemps abandonné, pour lequel il note une légère amélioration en 2013.

Vos chiffres montrent une amélioration du secteur agricole. Qu’en est-il ?

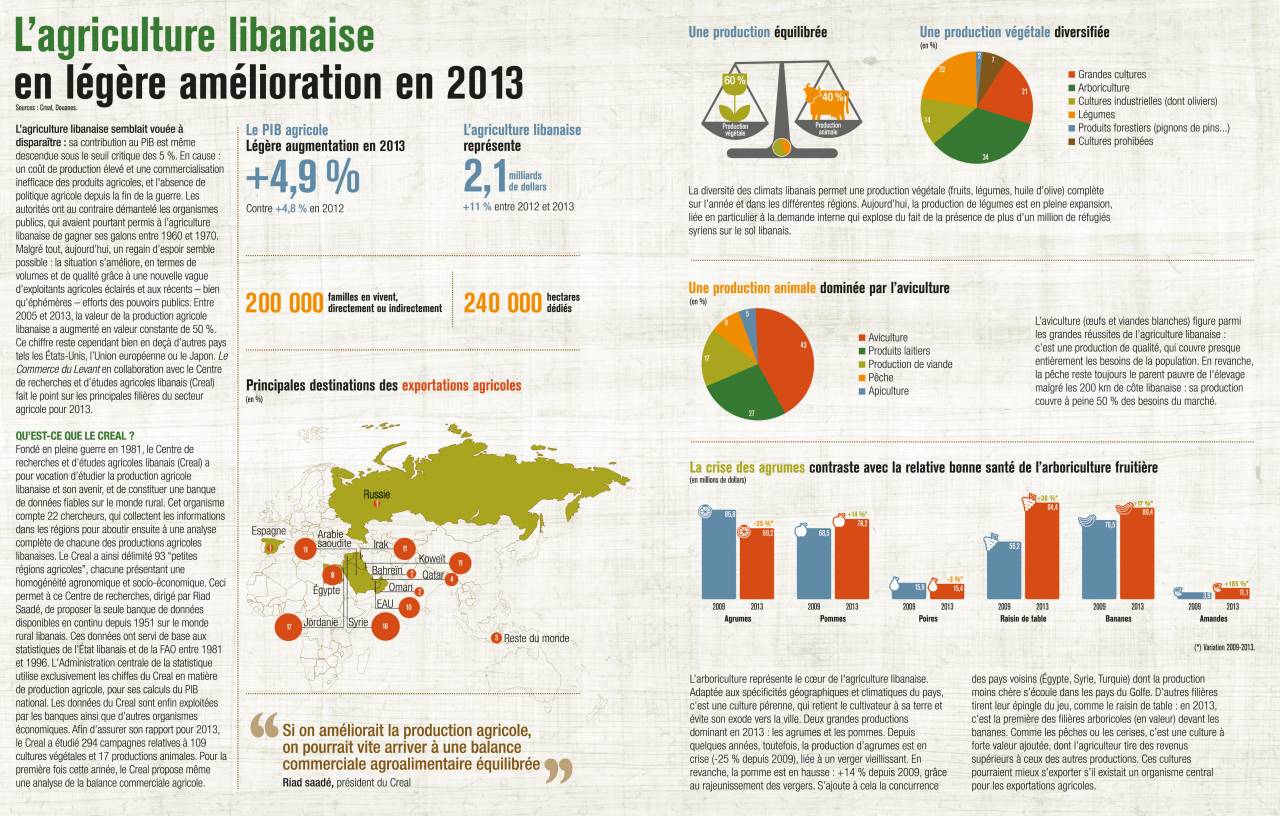

D’une manière générale, l’agriculture libanaise répond encore partiellement aux besoins de la population : elle ne couvre que les deux tiers de ses besoins en produits frais. Mais c’est un progrès par rapport aux dernières années. Aujourd’hui, les principales filières agricoles sont à l’équilibre, à l’exception notable des grandes cultures (blé, fourrage…) et de la production de viande rouge. Les chiffres de la Production intérieure brute agricole (Piba) s’améliorent : de 1,8 milliard de dollars en 2012 à 2,08 milliards de dollars en 2013. À titre d’exemples positifs, on peut citer la production d’oignons (+146 % entre 2009 et 2013) ou de pommes de terre (+79 % sur la même période). Ces cultures s’avèrent même excédentaires, de 13 000 et de 144 000 tonnes, ce qui permet aussi d’exporter de plus importants volumes. L’an passé, les exportations agricoles ont presque atteint 640 000 tonnes de produits agricoles (non manufacturés).

Le calcul de la balance commerciale agricole est justement l’une des nouveautés de votre rapport 2013. Quelle conclusion en tirez-vous ?

Il s’agissait de déterminer le déficit – ou le surplus disponible – de produits agricoles par rapport à la consommation domestique. Le Creal s’est basé sur ses propres chiffres ainsi que sur les statistiques douanières (exportation et importation). On est ainsi parvenu à déterminer la balance commerciale agricole en volume pour chaque filière. En revanche, impossible de la calculer en valeur – l’indice le plus intéressant pourtant – du fait d’erreurs grossières et inacceptables dans les chiffres des douanes libanaises ! Car les déclarations des exportateurs ne reflètent pas la réalité des volumes : les données disponibles sont sous-évaluées de manière systématique pour leur éviter de payer des impôts sur leurs revenus. Les douanes ne sont pas à incriminer en particulier. Ce sont l’ensemble des administrations qui en portent la responsabilité. Malgré cela, le tableau quantitatif, que nous avons réalisé, montre que l’agriculture libanaise tend à l’équilibre quantitatif pour de nombreux produits. Ce qui était loin d’être acquis. On devrait également envisager d’étudier la balance commerciale agroalimentaire, incluant les aliments manufacturés, et dont les importations vers le Liban demeurent excessives.

Vous parlez de légers progrès. Pour certaines filières, les chiffres sont éloquents. À quoi sont dues ces améliorations ?

L’amélioration est liée d’abord à l’augmentation de la demande intérieure : avec plus d’un million de réfugiés syriens, la consommation locale grimpe en volume et en prix. C’est typiquement le cas des aliments de base comme la pomme de terre ou l’oignon, dont la production a grimpé en flèche. Auparavant, qui plus est, les produits syriens concurrençaient l’agriculture libanaise. Désormais, une majorité des régions agricoles syriennes se trouvent au cœur des combats, ce qui rend impossible l’acheminement de ces denrées vers le Liban. Certaines quantités nous parviennent toujours du Akkar syrien ou de la région côtière de Lattaquié, mais dans une moindre mesure. Forcément, cela a profité à l’agriculture libanaise, qui a su trouver de nouveaux débouchés à l’exportation, remplaçant parfois la production syrienne. Mais ces hausses traduisent aussi le travail réalisé par l’ancien ministère de l’Agriculture, dirigé par Hussein Hajj Hassan. Même incomplètes, les réformes, qu’il a tenté de mettre en place, ont redressé la barre en partie. Mais encore une fois, faute d’un suivi, l’agriculture libanaise pourrait bien retomber à ses niveaux précédents.

L’an passé, dans un entretien accordé au Commerce du Levant, vous étiez alarmiste sur la situation de l’agriculture libanaise. En un an, les choses peuvent-elles changer si vite ?

Attention, il ne faut pas se leurrer : l’agriculture libanaise reste un secteur en crise, depuis le début des années 1970, date à laquelle les anciennes structures, qui regroupaient les agriculteurs et planifiaient l’action gouvernementale, ont été démantelées sans que rien ne les remplace. La guerre de 1975 a ensuite accéléré ce processus de désagrégation. En 2012, en valeur constante, la production agricole libanaise reste inférieure à son niveau du début des années 1960 ! Malgré l’amélioration des exportations, le secteur agricole reste structurellement déficitaire. On a importé 1,91 million de tonnes de produits agricoles pour une valeur de 922,79 millions de dollars en 2013. Même s’il est impossible de donner un chiffre sérieux, du fait de leur sous-estimation, la valeur des exportations libanaises est très loin de ces montants ! D’ailleurs, il faut encore réussir à transformer cette amélioration ponctuelle en une constante pérenne. Ce qui n’est pas acquis.

En 2013, quels ont été les points forts de l’agriculture libanaise ?

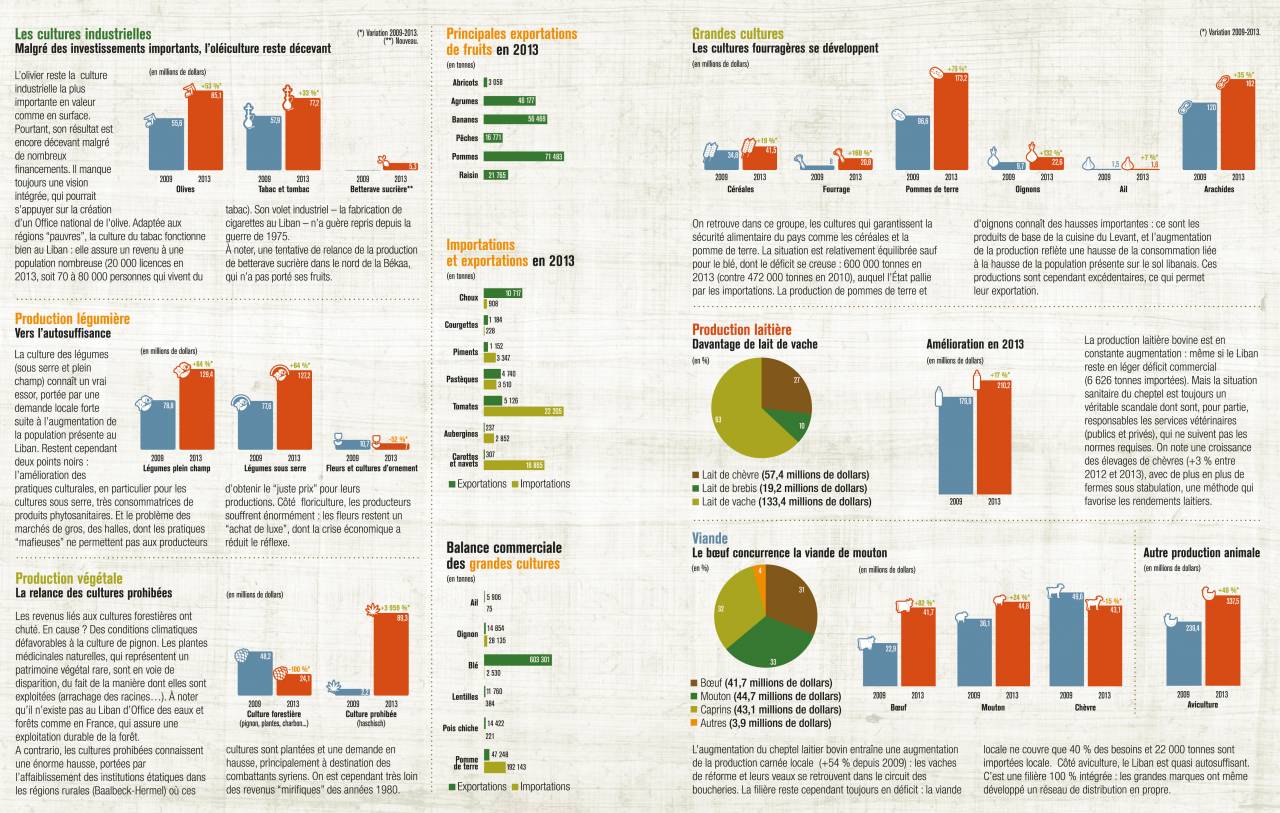

L’arboriculture fruitière constitue le cœur de l’agriculture libanaise. Ce sont des cultures à valeur ajoutée, dont l’exportation s’avère intéressante financièrement : peu de pays dans la région sont capables d’égaler la qualité et la constance des productions libanaises. D’ailleurs, les fruits représentent près d’un tiers des exportations (volume) en 2013 avec trois grandes filières : la pomme (71 500 tonnes exportées en 2013), la banane (56 500 tonnes exportées) et le raisin de table (22 000 tonnes). Cela ne suffit pas. Il faut que les pouvoirs publics intensifient leurs efforts en recréant, par exemple, un véritable office dédié à l’exportation agricole. Les programmes actuels d’encouragements à l’exportation, comme l’Idal, sont trop limités : ils n’embrassent pas toutes les filières et ne couvrent pas l’ensemble des besoins, depuis la production elle-même jusqu’à la prospection de nouveaux débouchés. Il faut aussi renouveler les vergers : les agrumes, par exemple, sont en pleine crise, faute d’assistance technique pour renouveler les arbres âgés.

Exception faite de l’arboriculture, qui connaît un vrai succès, quelles autres filières relèvent la tête ?

On peut encore citer la production de lait de vache. Cette tendance devrait se confirmer du fait de la crise mondiale du lait en poudre. La demande excède aujourd’hui la production. Du coup, les laiteries locales, qui auparavant achetaient du lait en poudre étranger pas cher, vont devoir se tourner vers la production locale de lait frais. On a seulement importé 6 500 tonnes de lait en 2013. Mais il y a plus important : le lait représente une filière intégrée d’avenir grâce à des débouchés commerciaux “faciles” comme la production de yaourt, ou de fromages.

Quels sont les points noirs qui demeurent encore ?

Les grandes cultures restent le maillon faible. Sur le plan économique, produire du blé ou de la betterave sucrière s’avère bien moins lucratif que d’autres cultures légumières. Leur coût de production au Liban est de surcroît au-dessus des cours mondiaux. Pourtant, ce sont des cultures vitales, qui s’inscrivent dans le cadre de la sécurité alimentaire d’un pays : il s’agit de produits de première nécessité (le blé pour la fabrication du pain ; la betterave pour le sucre) dont on ne peut pas abandonner la production. En 2013, les autorités ont importé 600 000 tonnes de blé pour 64 000 tonnes produites localement. En 2010, on était à “seulement” 410 000 tonnes de blé importées. Ce n’est pourtant pas une fatalité : entre 1960 et 1970, l’État libanais avait mis en œuvre une politique de subventions qui a bien fonctionné. De même, les légumineuses sont une filière déficitaire : lentilles et pois chiche, qui représentent pourtant un produit indissociable de la gastronomie libanaise, sont peu plantés au Liban. Les groupes industriels, qui assurent leur transformation ou leur conditionnement, leur préfèrent la production turque, moins chère. Il faut aussi rappeler la situation de l’oléiculture : malgré d’importants investissements, cette culture reste en deçà de son potentiel. Il lui manque toujours une structure de tête, capable de coordonner l’ensemble des efforts, menés sans cohésion d’ensemble.

L’une des hausses les plus spectaculaires, près de 4 000 % en quatre ans, est liée aux cultures prohibées. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Certains ministres ont même appelé à une légalisation de la production : pensez-vous qu’il y ait une carte à jouer pour le Liban ?

Les cultures prohibées font partie de l’horizon agronomique du nord-est libanais. Protégées par les féodalités locales, reprises ensuite par l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) puis par les services de renseignements syriens, ces cultures ont eu leur “heure de gloire” durant la guerre de 1975 avec un apogée en 1986, année où les revenus (des agriculteurs), tirés des cultures illicites, ont représenté la moitié de la production intérieure brute agricole ! À partir de 1989 toutefois, l’État libanais, sous la pression des Américains, décide d’interdire ces cultures. Mais il n’a jamais accompagné cette interdiction d’une solution sérieuse et efficace de remplacement. Ce qui a durement atteint les agriculteurs, faisant d’eux une proie facile pour des partis politiques bien organisés dans la région. Et les encourageant assez naturellement à reprendre la culture du haschisch ou de l’opium dès que les structures de contrôles étatiques faiblissaient. Ce qui est le cas désormais. L’évolution de la valeur de ces cultures, entre 2009 et 2014, paraît certes impressionnante. Pourtant, elle demeure bien en deçà des revenus “mirifiques” des années 1980. Des hommes politiques ont avancé l’idée de légaliser et de réglementer ces cultures, notamment dans le cadre de la montée en puissance du haschisch médicinal. L’idée est excellente : des pays s’y sont déjà mis comme la Turquie en 1983 ou le Maroc tout dernièrement. Mais pour que cela fonctionne, il faut qu’un État existe et soit capable de faire appliquer la loi. Autrement, cette idée serait aussi vaine que tous les projets qui ont raté depuis les années 70.

Le Liban souffre d’une pénurie d’eau cette année du fait d’un hiver particulièrement clément. L’agriculture est-elle affectée ?

Notre rapport annuel porte sur l’année 2013, date à laquelle la sécheresse n’avait pas encore frappé. Nous ne pouvions pas cependant ignorer la situation dramatique qui touche le pays, en raison du manque de pluies et surtout de neige, depuis novembre 2013. De nombreuses sources n’ont pas jailli, d’autres ont tari très tôt. Les nappes phréatiques ont atteint leur plus bas niveau et de nombreux puits sont désormais à sec. L’agriculture a bien sûr été affectée : certains producteurs n’ont même pas cultivé leurs terres ; d’autres ont tenté de limiter l’irrigation ; d’autres encore ont diminué les superficies plantées en fonction des disponibilités en eau ; d’autres enfin ont eu la chance de bénéficier de quantités suffisantes pour satisfaire leurs récoltes. Il n’y a donc pas eu de règle unique, mais la qualité des produits s’en est ressentie presque partout avec des rendements bien inférieurs à la normale. C’est en 2014 que l’on devrait sentir les conséquences de cette sécheresse avec une baisse notoire de la valeur de la production agricole libanaise, surtout que les prix, payés à la ferme, ont chuté par suite des difficultés d’exportation.