Depuis plusieurs années, les associations constatent une lente érosion de la liberté de la presse et d’expression au Liban. La loi qui régit les médias est obsolète et ne garantit pas pleinement le fonctionnement sans entrave ni censure des médias. De plus en plus sollicitée, la justice se trouve souvent instrumentalisée à des fins politiques.

« Nous, chefs d’État et de gouvernement, nous nous engageons à promouvoir la liberté d’opinion et d’expression. » Mi-novembre, douze chefs d’État ont signé à Paris le “pacte sur l’information et la démocratie” initié par l’organisation Reporters sans frontières (RSF) pour mieux protéger la liberté de la presse et lutter contre la désinformation.

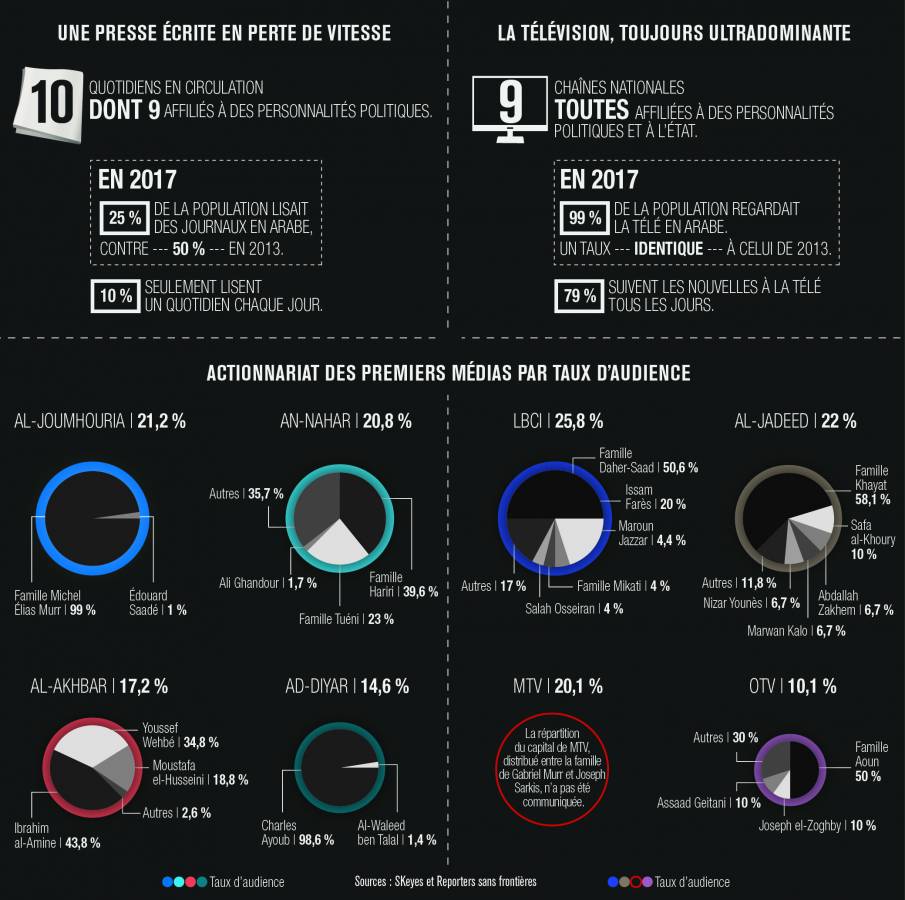

Le Premier ministre désigné, Saad Hariri, dont la famille détient des participations dans le journal et la chaîne de télévision al-Mustaqbal, les quotidiens an-Nahar et The Daily Star, ainsi que dans Radio-Orient, fait partie des chefs d’État qui s’engagent ainsi à défendre un journalisme indépendant contre le «pouvoir de l’argent et les pouvoirs obscurantistes qui créent des organes de presse pour en faire des instruments de propagande et de pression», pour reprendre les mots du président sénégalais Macky Sall, également signataire du pacte de RSF.

Un cadre légal qui affaiblit la presse

Au Liban, ce chantier paraît aussi nécessaire qu’urgent. Car le cadre législatif actuel, qui régule les médias, ne garantit pas leur fonctionnement sans entrave ni censure. Les médias – et l’information d’une façon générale – sont réglementés par un empilement de lois, qui se sont installées au fil du temps et sont devenues obsolètes, voire contre-productifs.

Premier problème : l’absence d’une définition d’ensemble du métier de journaliste. Au regard de la loi sur les imprimés de 1962 (modifiée en 1977 et 1994 sur sa partie relative aux délits de presse), seuls sont journalistes les Libanais (plus de 21 ans) exerçant au sein d’un organe de la presse écrite et adhérents à l’ordre des journaliste, qui compte environ 1 000 membres inscrits !

Pour l’écrasante majorité, c’est au petit bonheur la chance : les médias audiovisuels dépendent de la loi n° 382 de 1994. Quant aux collaborateurs de la presse en ligne, aucun texte n’encadre leurs pratiques !

Les journalistes, tels que définis par la loi de 1962, bénéficient certes de certaines protections. Ils ne peuvent, par exemple, pas faire l’objet d’une détention préventive dans le cas de “délits de presse” (c’est-à-dire, entre autres, les délits de diffamations ou d’injures). « Pour les autres, explique l’avocat et enseignant en droit des médias à l’USJ, Michel Kadige, ceux qui exercent à la télé, à la radio ou en ligne, la détention préventive est possible et laissée à l’appréciation du juge. » « Le gros des exactions contre la liberté d’expression est commis sur cette détention préventive contre ces personnes (blogueurs, rédacteurs en ligne) qui exercent le métier de journalistes, sans le cadre législatif pour protéger leur prise de parole », ajoute l’ancien député Ghassan Moukheiber, auteur en 2011 d’une proposition de loi sur les médias, toujours bloquée dans les tiroirs du Parlement.

Lire aussi : Les journalistes : premières victimes de l’agonie des médias libanais

Intensification des poursuites judiciaires

Ce cadre législatif, largement dysfonctionnel, favorise des atteintes à la liberté de la presse et d’opinion de plus en plus criantes. Certes, le Liban n’est pas le pire pays où exercer aujourd’hui : il émarge à la 100e place (sur 180 pays recensés) du classement sur la liberté de la presse de RSF – soit plutôt dans la bonne moyenne – même s’il a perdu une place entre 2017 et 2018. Pourtant, beaucoup constatent une «intensification des poursuites contre ceux qui critiquent des responsables politiques» à l’image de Lamia Fakih, directrice adjointe de la division Mena de Human Rights Watch (HRW).

Dernier cas en date, celui de Daraj, dont Hazem el-Amine l’un des fondateurs a été interpellé pour avoir refusé de dévoiler aux autorités l’actionnariat de son média, avant d’être relâché. D’autres ont connu le même sort : en novembre, le journaliste Radwan Mortada rapporte dans al-Akhbar l’histoire de deux hommes – dont un séropositif – accusés par les autorités de répandre le virus du sida. Son article fait état d’un interrogatoire musclé, d’aveux recueillis sous la violence et d’accusations infondées. Le journaliste dénonce en outre le rôle des Forces de sécurité intérieure (FSI) et met en cause nommément le juge Peter Germanos, commissaire du gouvernement auprès de la cour militaire (un contentieux oppose déjà les deux hommes dans l’affaire Ziad Itani, du nom du comédien accusé à tort d’être un espion à la solde d’Israël en novembre 2017). « Mon avocat m’a appelé le jour de la sortie de l’article, raconte Radwan Mortada. Le juge m’avait convoqué pour insulte à la réputation de la Sécurité de l’État et à la cour militaire. »

La convocation de Radwan Mortada n’est pas un cas isolé. Le même mois, Timur Azhari du Daily Star était poursuivi pour diffamation par la cour d’appel de Baabda pour un article paru en mars sur le sort d’une travailleuse migrante victime de violences. Auparavant, il avait été interrogé par le bureau de la cybercriminalité. Pendant son interrogatoire, son téléphone avait été saisi et l’identité de certains de ses informateurs compromise.

Quelques semaines auparavant, des poursuites avaient été engagées par le procureur général de la Cour de cassation contre le rédacteur en chef d’ad-Diyar, Charles Ayoub, à la suite d’un article (très) injurieux à l’égard du prince saoudien Mohammad ben Salmane.

Une justice instrumentalisée

Les risques pour les journalistes sont énormes : car si la Constitution libanaise garantit la liberté d’expression “dans les limites fixées par la loi”, aucun journaliste n’est exempté de poursuites pénales en cas de diffamation d’un agent de l’État. «La justice est très souvent instrumentalisée, constate l’ancien député Ghassan Moukheiber. Cela se fait surtout au niveau de l’enquête préalable, très rarement au niveau du procès. Une fois au prétoire, les choses rentrent dans l’ordre et se règlent avec des amendes.» Les peines peuvent aller de six mois à deux ans de prison pour outrage au président de la République, au drapeau ou à l'emblème national (article 384 du code pénal), ou de trois mois à trois ans en cas d’insulte au drapeau ou à l’armée (article 157 du code de la justice militaire). « Aujourd’hui, le problème est que la justice est utilisée comme un outil de répression », estime Widad Jarbouh, de la Fondation Samir Kassir Eyes (SKEyes). Le travail des journalistes est notamment de mettre en lumière les dérives du gouvernement. Or la loi est souvent utilisée pour réprimer, intimider. »

Lire aussi : Stéphane Bazan : « Le Liban, un terreau fertile pour les “fake news” »

Pas de contre-pouvoir

Mais comment exercer son rôle de “contre-pouvoir” quand ceux qui détiennent les médias sont aussi ceux qui dirigent le pays ? Dans leur enquête “Qui détient les médias au Liban ?”, SKEyes et RSF rappellent que presque 80 % des organes de presse locaux recensés sont aux mains de grandes personnalités du monde politique et économique libanais. Un taux d’affiliation politique parmi les plus élevés de la région qui annihile l’espoir d’une presse libre, pierre angulaire du débat démocratique. « S’il existe une réelle liberté de ton dans les médias libanais, ces derniers restent néanmoins extrêmement politisés et polarisés. Les journaux, radios et chaînes de télévision servent d’outils de communication à certains partis politiques ou hommes d’affaires », fait valoir RSF. Et d’enfoncer le clou dans leur rapport conjoint avec SKEyes : au Liban, 100 % du public qui s’informe via les chaînes de télévision, 93 % des lecteurs de la presse écrite et 79,3 % des auditeurs de radio sont directement exposés à des médias aux affiliations politiques clairement revendiquées.

Dans ce contexte, il paraît bien peu probable que la signature du “pacte sur l’information et la démocratie” de RSF soit jamais suivie d’effets concrets. Car comme le note le rapport conjoint de la Fondation Samir Kassir et de RSF, « les groupes politiques-clés mais aussi les clans de familles riches bénéficient d’un cadre juridique faible ou dysfonctionnel reflétant une attitude générale de laisser-faire ».

Un adolescent de 15 ans détenu pendant 38 heures pour avoir posté sur WhatsApp une photo de profil désobligeante du président de la République et de son parti, un militant pour les droits des personnes LGBT contraint de passer une nuit en cellule pour “incitation à la débauche” après l’organisation d’une semaine d’événements “gayfriendly”, un autre activiste des droits de l’homme convoqué pour avoir relayé des blagues sur les miracles de saint Charbel… Ces derniers mois, les services militaires et de sécurité (en particulier le bureau de lutte contre la criminalité) ont multiplié les arrestations de citoyens, d’activistes pour leur prise de parole publique ou sur les réseaux sociaux. « Avant l’élection de Michel Aoun à la présidence, on répertoriait une dizaine d’abus par an, nous sommes aujourd’hui à une quarantaine », relève Widad Jarbouh, de la Fondation Samir Kassir Eyes. Amnesty International dénonçait cet été le chantage auquel ont été soumis plusieurs défenseurs des droits humains, forcés de signer des “déclarations illégales” pour s’engager à ne plus commettre certains actes en échange de leur libération. Certains d’entre eux, rapporte l’ONG, n’ont pas pu bénéficier d’avocats et rapportent des actes de mauvais traitements pendant leur détention. Amnesty International réclamait notamment aux autorités libanaises de « protéger la liberté d'expression, de respecter le droit à la liberté et à la sécurité des personnes, de veiller à ce que les suspects et les détenus soient traités avec humanité et dans le respect de leurs droits à une procédure régulière ».

Pour s’informer au Liban, la télévision règne, mais les réseaux sociaux supplantent le papier : 78 % des Libanais qui consultent ces réseaux pour accéder aux informations quand la part de ceux qui disent s’informer avec les journaux papier n’excède pas 30 %. Cette part est de surcroît en baisse continuelle. Ce désintérêt pour les médias traditionnels est à rechercher du côté de leur légitimité : inféodés à des partis (ou des familles) politiques, ils sont davantage considérés comme des “outils de communication” au service du pouvoir, si on en croit une étude réalisée par la Fondation Samir Kassir (SKeyes) et Reporters sans frontières.