La situation financière du Liban a rarement fait l’objet d’autant de spéculations que ces dernières semaines. Malgré la détérioration de certains indicateurs et la dégradation de la notation souveraine par l’agence Moody’s, les principales banques d’investissement internationales écartent le risque d’un défaut imminent. Le nouveau gouvernement aura toutefois des choix difficiles à faire. Décryptage.

Pourquoi les craintes sur la situation financière de l’État se sont-elles accentuées ces dernières semaines ?

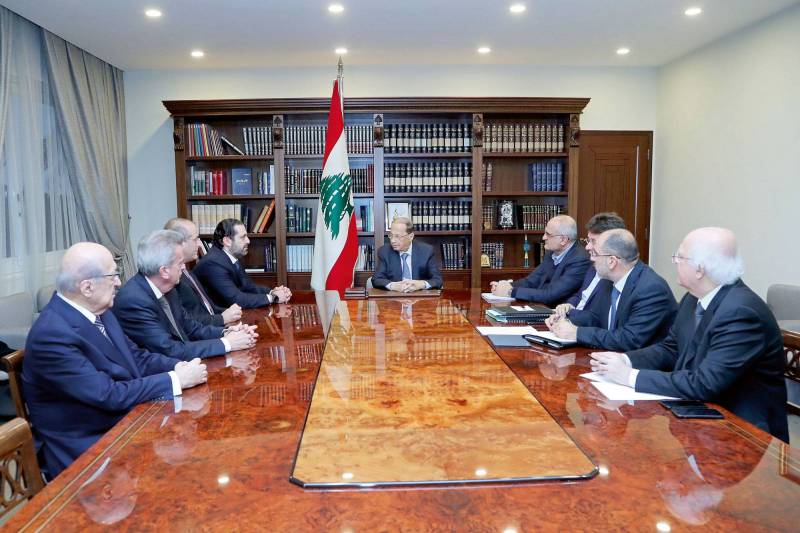

La situation financière du Liban inquiète ses créanciers depuis plusieurs mois déjà, comme en témoigne l’évolution du taux de rendement des eurobonds, les obligations en devises échangées sur le marché secondaire. Le spread – l’écart entre ce taux et celui de l’indice de référence de JP Morgan pour les marchés émergents – a augmenté de cinq points de pourcentage en deux ans. Un plus haut a toutefois été atteint en janvier, suite à des déclarations alarmantes du ministre des Finances par intérim, Ali Hassan Khalil. Celui-ci a mis en garde, fin décembre, contre le risque de défaut de paiement de l’État en cas de poursuite du blocage politique avant d’enfoncer le clou, le 10 janvier, en évoquant l’option d’une restructuration de la dette. Le démenti apporté quelques jours plus tard, après une réunion au sommet de l’État, n’a pas suffi à apaiser les esprits. Le 22 janvier, l’agence de notation américaine Moody’s a dégradé la note souveraine du Liban, de “B3” à “Caa1”, faisant passer les obligations libanaises de la catégorie des titres hautement spéculatifs à celle des titres de mauvaise qualité. L’agence a justifié sa décision par le « risque accru » d’un rééchelonnement de la dette publique du pays ou toute autre opération de « gestion du passif, ce qui correspondrait à un défaut de paiement selon la définition de Moody’s ».

L’État libanais est-il au bord de la faillite ?

Malgré la dégradation de la notation souveraine qui limite la possibilité pour l’État libanais de se financer en dollars sur les marchés et des besoins de financement très importants cette année – parmi les plus élevés des marchés émergents selon la société de conseil en recherche économique britannique, Capital Economics –, les risques d’un défaut semblent à ce stade contenus.

Selon la banque d’affaires américaine JP Morgan, l’État doit relever deux défis principaux cette année : refinancer l’équivalent de 10,2 milliards de dollars de titres arrivant à maturité (7,3 milliards de dollars en livres et 2,9 milliards en devises) ; et couvrir un déficit public prévu à 5,6 milliards de dollars. Le financement du déficit devrait être assuré localement, estime la banque en citant les 120 milliards de dollars déposés par le secteur financier à la BDL.

Pour ce qui est de la dette, l’État doit débourser 15 milliards de dollars au total cette année, soit 27 % du PIB, en capital et intérêts. Mais si on exclut les titres détenus par la BDL et les entités publiques, le service de la dette ne représente que 7 milliards de dollars (13 % du PIB).

La dette en livres étant détenue à 61 % par la Banque du Liban (BDL) et les institutions publiques, et le reste par les banques locales, le renouvellement des bons du Trésor arrivant à maturité cette année semble quasiment acquis. Quant au service de la dette en dollars (2,9 milliards de dollars en capital et 2,1 en intérêts), il est gérable au regard des réserves en devises de la BDL, qui s’élevaient à 33,6 milliards de dollars fin novembre, estime la banque.

Ces réserves combinées ont une base d’investisseurs stables et le soutien de pays comme le Qatar – qui a annoncé son intention d’acheter 500 millions de dollars d’eurobonds – incite JP Morgan à écarter le risque d’un défaut de paiement dans un horizon d’un à trois ans. « À moins d’une crise de confiance sévère qui provoquerait une crise bancaire », ajoute toutefois la banque.

Lire aussi : Riad Salamé : « Nous ne dévaluerons jamais la livre »

Pourquoi la confiance est-elle cruciale dans le modèle libanais ?

Le débat se focalise souvent sur la dette souveraine, et rarement sur la dette externe du pays, qui est pourtant une source de vulnérabilité essentielle. Le Liban souffre en effet de déficits jumeaux, celui de l’État qui représente près de 10 % du PIB et celui du compte courant qui représente près de 25 % du PIB.

La balance courante peut être exprimée, en simplifiant, comme étant la différence entre les exportations et les importations de biens et services, ou comme l‘écart entre l’épargne nationale et l’investissement intérieur. Dans les deux cas, un déficit signifie que le pays est emprunteur net vis-à-vis de l’étranger. Pour financer ses engagements à l’égard du reste du monde, il doit attirer des capitaux de l’extérieur.

Dans une étude publiée le 24 janvier, la banque JP Morgan souligne que, depuis 2002, le Liban a eu un déficit courant de plus de 10 % du PIB et un déficit public de plus de 6 % presque toutes les années, et qu’il a toujours réussi, jusque-là, à les financer par des entrées de capitaux.

Ces flux sont composés d’investissements directs étrangers (IDE) - un terme un peu trompeur qui désigne en réalité les placements dans le secteur immobilier qui a attiré à lui seul près de 50 milliards de dollars - de remises de la diaspora et de dépôts de non-résidents dans le secteur bancaire. Selon la banque américaine JP Morgan, la dette externe du Liban incluant les dépôts des non-résidents représente aujourd’hui 200 % du PIB, avec une dette externe privée à 65 % du PIB et une dette à court terme à 17 % du PIB.

Parmi les trois sources de capitaux pour le Liban, les remises de la diaspora sont les plus stables. Les IDE dépendent de la conjoncture, tandis que les dépôts sont tributaires de la confiance des déposants dans le système financier, elle-même tributaire des entrées de capitaux. Les déposants sont certes attirés par les rendements très élevés que leur offrent les banques libanaises, mais cela ne suffit pas. La confiance est primordiale et elle repose sur deux facteurs principaux : la parité de la livre vis-à-vis du dollar et la solvabilité des banques. Pour rassurer sur sa capacité à préserver le taux de change, la Banque du Liban doit maintenir des réserves importantes en devises en attirant toujours plus de capitaux. Quant à la solvabilité des banques, elle dépend de la capacité des agents économiques, dont l’État, à rembourser leurs dettes.

Y a-t-il un risque de crise imminente ?

Les derniers chiffres disponibles, qui datent de novembre, révèlent un ralentissement des flux de capitaux et une érosion de la confiance. La balance des paiements affichait un déficit de cumulé de 4,1 milliards de dollars, multiplié par quatre par rapport à l’année dernière. La croissance des dépôts bancaires avait ralenti à 3,8 % sur un an, contre 4,9 % un an plus tôt, malgré une hausse des taux d’intérêt moyens ce qui dénote l'incapacité des banques à attirer des flux supplémentaires. Quant à la dollarisation des dépôts, elle est passée de 68,51 % à 69,89 %. Dans ce contexte, la Banque du Liban a puisé dans ses réserves en devises, qui ont baissé de 5,9 % par rapport à novembre 2017, à 33,5 milliards de dollars.

Malgré l’accumulation de signes négatifs, les trois principales banques d’investissements américaines, Morgan Stanley, Goldman Sachs et JP Morgan, estiment que, dans l’état actuel des choses, les liquidités en dollars sont suffisantes pour couvrir les besoins de financements externes en 2019 (13,2 milliards de dollars pour le déficit courant et 2,9 milliards pour la dette en devises qui arrive à échéance cette année), écartant le risque d’une crise majeure au cours des douze prochains mois.

La banque JP Morgan a néanmoins élaboré trois scénarios, plus ou moins favorables. Le premier, jugé “trop optimiste”, table sur des entrées de capitaux identiques à l’année dernière, un déficit du compte courant à 25 % du PIB, et un renouvellement des dépôts non résidents bloqués sur trois mois et de la dette externe à court terme. Dans cette configuration, le pays pourrait financer ses déficits sans puiser dans les réserves de la BDL qui resteraient autour de 33,3 milliards de dollars fin 2019.

À l’inverse, le scénario catastrophe, considéré comme peu probable à court terme, prévoit une crise de confiance majeure qui provoquerait une sortie massive de capitaux et des retraits de dépôts, obligeant la BDL à puiser plus de 25 milliards de dollars dans ses réserves. La Banque centrale serait contrainte d’utiliser même l’argent déposé par les banques à la BDL, c’est-à-dire celui des déposants. À la fin de l’année, elle se retrouverait avec seulement 8,6 milliards de dollars encore en réserve, et serait incapable de défendre le taux de change ni couvrir les besoins de financements en 2020, provoquant un défaut de paiement du pays. Néanmoins, dans le scénario de crise, JP Morgan pense que l’État réagirait rapidement et imposerait des mesures macro-prudentielles, comme un contrôle des capitaux, plutôt que de voir fondre les réserves en devises et la livre dégringoler. Une dévaluation aurait en effet des conséquences dramatiques à la fois pour les citoyens qui consomment essentiellement des produits importés, et pour l’État dont près de 40 % de la dette est libellée en dollars.

Lire aussi : Charbel Nahas : Le Liban est déjà dans une dynamique de crise

Le scénario le plus plausible cette année selon JP Morgan est celui d’une baisse des entrées de capitaux, de l’ordre de 4,4 milliards, et du remboursement par les banques d’un quart des dépôts non résidents. La BDL verrait alors ses réserves fondre de 10 milliards de dollars en un an, à 23,8 milliards de dollars. Ce niveau alimenterait les risques de dévaluation ou de restructuration de la dette en 2020, mais des développements positifs, comme la formation du gouvernement et le déblocage des fonds annoncés à la Conférence économique pour le développement du Liban par les réformes et avec les entreprises, CEDRE, pourraient donner du répit au Liban, souligne JP Morgan.

Comment débloquer l’aide internationale ?

Pour réduire sa vulnérabilité vis-à-vis des entrées de capitaux et les risques de refinancement, le Liban doit réduire ses deux déficits, courants et budgétaires. À la CEDRE, en avril dernier, la communauté internationale a promis au Liban des prêts bonifiés d’un montant total de plus de 11 milliards de dollars pour financer des investissements dans l’infrastructure du pays. Le lancement de ces projets permettrait de doper à court terme les entrées de capitaux et la confiance.

À plus long terme, ces investissements contribueraient à améliorer la compétitivité de l’économie et donc à réduire le déficit courant. Mais les bailleurs de fonds ne débourseront les fonds que si l’État libanais tient lui aussi ses promesses. Le gouvernement s’est engagé en avril dernier à inverser la trajectoire de la dette par rapport au PIB. Ce ratio, qui est actuellement à 150 %, est le troisième plus élevé au monde après celui du Japon et de la Grèce.

Et il y a quatre façons de le réduire : la croissance, l’inflation, l’austérité et une restructuration de dette. « Les options du Liban sont très limitées », souligne la société de recherche, Capital Economics dans une note publiée le 10 janvier, rappelant que la croissance économique est faible depuis plusieurs années et devrait le rester à moyen terme. Quant à l’inflation, elle risque de stimuler la demande de dollars et menacer le taux de change.

Lire aussi : CEDRE : miracle ou mirage ?

Reste les scénarios de ce qu’on appelle une sortie par le haut ou “atterrissage en douceur”, à travers une réduction durable des déficits, ou une sortie par le bas, via une restructuration de la dette ou un défaut de paiement.

Un atterrissage en douceur est-il encore possible ?

C’est le pari fait par les autorités, même s’il semble irréaliste. À la CEDRE, le gouvernement s’est engagé à baisser son déficit de 1 % du PIB par an sur cinq ans.

Les mesures d’austérité prévues n’ont jamais été détaillées, quelques pistes ont été vaguement évoquées, comme la lutte contre l’évasion fiscale, une hausse des taxes sur l’essence, une hausse progressive des transferts d’électricité, des privatisations éventuelles… Il est toutefois difficile d’imaginer une baisse du déficit de 600 millions de dollars par an, lorsque que l’on sait qu’actuellement plus des deux tiers des dépenses publiques sont consacrées aux salaires et au service de la dette. Ces deux postes absorbent à eux seuls 90 % des revenus de l’État.

La capacité de l’État libanais à se serrer la ceinture a en tout cas été mise à rude épreuve durant les neuf premiers mois de 2018. Fin septembre, le déficit public s’élevait déjà à 4,5 milliards de dollars, en hausse de 124 % par rapport à la même période en 2017, et était sur le point de dépasser le seuil fixé dans le budget 2018, soit 4,8 milliards de dollars sur l’ensemble de l’exercice.

Les dépenses publiques étaient en hausse de 26,5 % en glissement annuel sous l’effet du relèvement de la grille des salaires de la fonction publique mais aussi au recrutement de 5 000 personnes supplémentaires. Quant aux revenus, ils n’ont augmenté que de 3,2 % dans un contexte de ralentissement économique. Le solde primaire – c’est-à-dire hors service de la dette – était déficitaire de 590 millions de dollars, alors qu’il était excédentaire de 1,6 milliard de dollars un an plus tôt.

Cette performance a porté un coup à la crédibilité du Liban et mis en doute sa capacité à freiner son déficit, d’autant que la tâche risque d’être bien plus ardue que prévue.

La hausse des taux d’intérêt réels, sur les marchés local et international, devrait augmenter le coût de la dette et relancer les inquiétudes sur sa soutenabilité à moins d’une contraction budgétaire sévère, ou une baisse importante des coûts d’emprunt, souligne un rapport de la banque Morgan Stanley.

Abondant dans le même sens, Goldman Sachs a calculé qu’avec des taux d’intérêt moyens actuels de l’ordre de 8 % et une croissance du PIB de 2,1 %, ce n’est pas de 5% mais de 8% du PIB qu’il faut réduire le déficit. Cet objectif est « exceptionnellement difficile à atteindre, étant donnée la très faible marge de manœuvre budgétaire », commente la banque. Capital Economics juge également que « l’austérité est un trop grand défi (…) il semble qu’il n’y a pas assez de volonté parmi les politiciens pour former un gouvernement, encore moins pour mettre en œuvre un ajustement budgétaire agressif et impopulaire », souligne la société de conseil britannique, concluant qu’« une restructuration de la dette semble être la seule option plausible ».

Quelles formes pourrait prendre la restructuration de la dette ?

Une restructuration de dette fait l’objet de négociations avec les créanciers et peut entraîner des pertes plus ou moins importantes selon les scénarios. L’émetteur peut procéder à des swaps (échanges d’anciens titres de dette contre de nouveaux titres, généralement à une valeur inférieure) ; réduire la charge des intérêts en diminuant la valeur des coupons ; allonger le délai de remboursement (rééchelonnement de la dette) ; introduire un délai de grâce durant lequel le pays est exempté de remboursements ; ou réduire la valeur nominale de la dette. Cette dernière option, qu’on appelle un “haircut” en anglais et qui consiste concrètement à effacer une partie de la dette, est la plus radicale et la plus redoutée des marchés. Selon Capital Economics, le Liban ne peut pas, comme l’Angola par exemple, régler son problème de dette en renégociant des prêts bilatéraux ou multilatéraux. Même si ces prêts étaient annulés, cela ne réduirait le ratio de la dette que de quatre points de pourcentage. « Une restructuration devra porter sur une combinaison de dette en livres (bons du Trésor) et d’eurobonds », affirme la société.

Un exercice théorique réalisé par Morgan Stanley a permis de conclure que pour atteindre un niveau de dette soutenable, le Liban devait appliquer un “haircut” de 65 %. La banque souligne toutefois que « les modalités de toute restructuration de dette sont le fruit de négociations entre l’État et ses créanciers, et sont donc sujets à des objectifs économiques et politiques multiples. Au Liban, le facteur le plus important (…) est la relation entre l’État et le secteur bancaire que l’on peut décrire comme étant symbiotique ».

Quelles seraient les conséquences d’une restructuration sur les banques ?

L’exposition des banques libanaises à la dette souveraine est très importante. Selon Morgan Stanley, elle s’élève à 36 milliards de dollars, près du double du capital de base du secteur. Une annulation de 65 % de la dette rendrait donc les banques insolvables et provoquerait une crise bancaire, un scénario jugé improbable vu l’importance du secteur dans le financement des déficits du pays. La banque écarte de même d’autres mesures drastiques, comme une ponction des dépôts ou un contrôle de capitaux, en raison de leur impact sur la réputation du secteur. « Toute restructuration sera probablement pensée de sorte à minimiser les effets sur les banques locales », écrit Morgan Stanley.

Lire aussi : Banques : la BDL veille au grain

En tout cas, ce ne sera pas la première fois que le pays se prêtera à l’exercice. En 2002, à la conférence de Paris II, le Liban au bord de la crise avait été repêché par la communauté internationale, qui lui a octroyé 3,1 milliards de dollars pour l’aider à restructurer sa dette. La BDL a aussi été mise à contribution, avec notamment l’effacement d’une dette de 1,8 milliard de livres. Quant aux banques, elles avaient souscrit à 3,6 milliards de dollars d’obligations de deux ans à taux zéro. Des efforts qui ont visiblement été insuffisants pour remettre le Liban sur le droit chemin.