La crise économique et sociale, qui a déclenché le soulèvement du 17 octobre et poussé des centaines de milliers de Libanais dans la rue, est le symptôme d’un modèle de développement qui n’a jamais fonctionné.

Il y a 40 ans, le sociologue Salim Nasr identifiait les choix économiques du Liban comme l’une des principales raisons de la guerre civile de 1975. Les inégalités, la pauvreté et l’émigration étaient alors masquées par la croissance du produit intérieur brut (PIB). Mais en 1970, un article du Financial Times, cité dans Le Commerce du Levant, soulignait déjà la fragilité d’une économie entièrement basée sur les services et dépendante des entrées de capitaux, en prévenant que “le miracle libanais” risquait d’aboutir à une catastrophe.

Cinquante ans plus tard, le Liban souffre toujours de fortes inégalités, de pauvreté, d’un chômage estimé par le Fonds monétaire international (FMI) à plus de 20 % de la population active et 30 % chez les jeunes, et d’une émigration massive. Le tout sur fond de crise économique, avec des prévisions de croissance qui varient entre -0,2 % et 0,2 % pour cette année. «Ce qui reste constant au travers les crises du capitalisme libanais depuis les années 1970 jusqu’à nos jours est le refus autant que l’incapacité de l’élite politique libanaise à proposer une alternative durable et équitable», écrit le chercheur Hannes Baumann, dans un article publié en avril sur "les causes, la nature et l’effet de la crise du capitalisme libanais".

La République marchande

À l’indépendance, cette élite a fait le choix du libéralisme et de la stabilité monétaire, avec une livre forte privilégiant les commerçants de Beyrouth, au détriment des propriétaires agricoles et des premiers industriels, dont les réussites entrepreneuriales naissantes, notamment à l’exportation, auraient été confortées par davantage de protection et une monnaie plus faible.

Lire aussi: L’industrie libanaise à la croisée des chemins

La “république marchande”, basée sur le laisser-faire, confortait le rôle du Liban comme pays de transit et d’intermédiation entre les Européens et le monde arabe. Ce choix présentait aussi l’avantage d’assurer la permanence des flux de capitaux en provenance de la diaspora, alors que le mouvement d’émigration, initié à la fin du XIXe siècle, ne cessait de croître. En 1952, la livre libanaise devient ainsi l’une des premières monnaies flottantes dans le monde, et se négociait autour de 3,5 livres pour un dollar. Le pays avait alors les moyens de sa politique monétaire, avec une balance extérieure et un budget à l’équilibre.

La balance commerciale était certes déficitaire, mais les exportations de services étaient en forte croissance, grâce notamment à Air Liban, l’ancêtre de la Middle East Airlines, qui était alors la seule compagnie aérienne de la région, aux entreprises d’ingénierie qui commençaient à s’exporter et au tourisme. Les transferts des émigrés étaient également importants.

"La banque du monde arabe"

Pour attirer davantage de capitaux, le Liban adopte en 1956 la loi sur le secret bancaire. Son auteur, Raymond Eddé, expliquait alors au Commerce du Levant que l’objectif était de faire du Liban « la banque du monde arabe » mais aussi d’« empêcher l’émigration de capitaux libanais fuyant les droits de mutation sur les successions ».

Cet appel à l’évasion fiscale est révélateur de la vision qu’avait l’élite politique à l’époque du rôle de l’État, appelé à en faire le moins possible. D’autant que l’orthodoxie budgétaire était nécessaire pour préserver la valeur de la livre. «Chez nous heureusement on n’expose pas la valeur de la monnaie, celle de la terre et celle des entreprises aux défaillances de l’État», écrivait le banquier Michel Chiha, considéré comme le père du libéralisme libanais. «Il vaut mieux que l’État se rende débiteur le moins possible. (…) Pour vivre et pour durer, le Liban s’inscrit en faux contre la maladie législative et contre la maladie fiscale de l’Occident.»

Lire aussi: À la rencontre de la livre libanaise

Le modèle libanais s’est ainsi distingué du capitalisme à l’européenne, pour qui l’État était un instrument de modernisation du système économique et de réduction des inégalités.

Des inégalités structurelles

Mais son coût social était très élevé. «Au début des années 1970, la crise du capitalisme libanais ne se caractérisait pas par une croissance insuffisante, mais par des inégalités structurelles bien ancrées», souligne Hannes Baumann.

Le manque d’investissements publics, notamment dans l’éducation et les infrastructures, et l’absence d’une politique de développement, à l’exception d’un court intermède sous le mandat de Fouad Chéhab, ont été l’une des causes de l’exode rural massif de la fin des années 1960.

Aux portes de la capitale s’installe ainsi une véritable “ceinture de la misère”, tandis que Beyrouth, ses commerçants et ses banquiers prospèrent, dopés par l’afflux de capitaux de la bourgeoisie levantine fuyant leur pays, puis ceux du Golfe après le premier choc pétrolier de 1971.

Pour la première fois, cette année-là, le volume de dépôts dans le secteur bancaire dépasse le montant du PIB national, souligne Albert Dagher, directeur du département d’économie de l’Université libanaise dans son ouvrage sur “La crise de la monnaie libanaise”. Mais cet afflux fait grimper les prix, et l’inflation bondit à plus de 9 % par an entre 1970 et 1975. «L’afflux de capitaux figure parmi les facteurs qui provoquent le déclenchement d’une crise sociale, laquelle ne tarde pas à déboucher sur une crise politique. Avec l’adoption d’une logique de confrontation, le pays s’installe dans le contexte de guerre civile que l’on sait», écrit l’économiste Albert Dagher.

L’effondrement de l’État

Les réserves accumulées durant cette période, la flambée des prix du pétrole et les perspectives politiques, encore favorables, permettent à la livre et à l’économie de résister durant les premières années de la guerre.

Mais à partir de 1983, le chaos est tel que l’État s’effondre, les capitaux s’envolent et la livre libanaise entame une chute abyssale. Son cours tombe de 4,5 livres pour un dollar en 1982 à 500 livres en 1988. Cet épisode, qui a permis à des spéculateurs de s’enrichir, notamment les milices, sera traumatique pour les Libanais qui voient fondre leurs économies et leur pouvoir d’achat.

La défiance à l’égard de la livre entraîne alors une dollarisation de l’économie libanaise, que les pouvoirs publics vont par la suite institutionnaliser et instrumentaliser.

«Comme le signale l'économiste Fred Bergstein, le pire des systèmes qu'on puisse mettre en place, c'est celui où coexistent une devise internationale forte avec une devise locale faible», souligne l'ancien ministre des Finances, Georges Corm.

À la sortie de la guerre, l’économie et les finances publiques sont exsangues. Les chefs de milice et les représentants des différentes communautés prennent le pouvoir à la faveur de l’accord de Taëf, qui instaure un partage confessionnel du pouvoir et crée une situation de mutuelle paralysie entre les membres de la “troïka” – le président de la République, le Premier ministre et le président du Parlement.

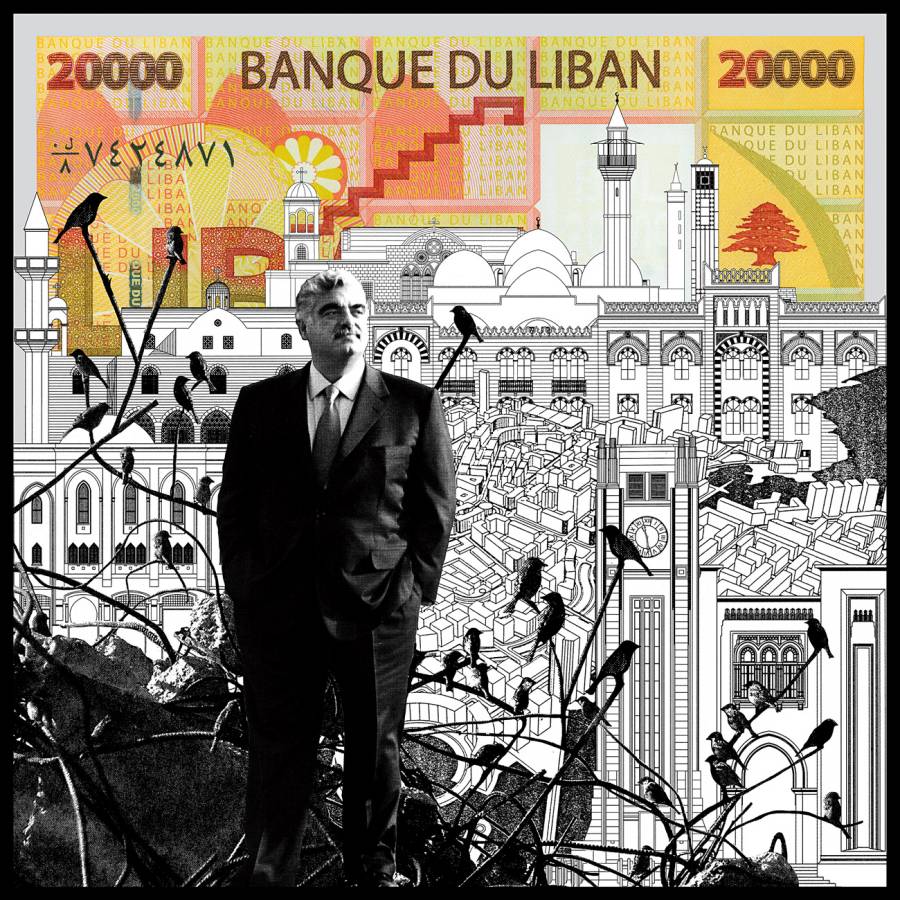

Rafic Hariri en sauveur de la livre

Les acteurs de la guerre sont alors rejoints par un homme d’affaires richissime, Rafic Hariri, qui arrive au pouvoir dans des circonstances troubles. Alors que la livre s’était stabilisée autour de 800 livres le dollar depuis deux ans, elle est victime à partir de 1992 d’une attaque spéculative sans précédent, qui la fait plonger à plus de 2 800 livres, faisant dire à de nombreux observateurs qu’il s’agissait d’une manipulation délibérée.

Rafic Hariri, avec sa fortune et ses connexions internationales, s’impose alors comme le seul homme capable de restaurer la confiance dans l’économie. Sa nomination au poste de Premier ministre est d’ailleurs suivie d’une appréciation de la livre et sa stabilisation autour de 1 800 livres le dollar.

Rompant avec la tradition de l’orthodoxie budgétaire, la nouvelle élite politique voit dans la mainmise sur l’État le meilleur moyen d’asseoir sa légitimité. Rafic Hariri reconnaîtra plus tard avoir “acheté la paix civile” avec les dépenses publiques, canalisées à travers des institutions, comme le Conseil du développement et de la reconstruction, la caisse des déplacés, la caisse du Sud, savamment réparties selon les lignes confessionnelles. Le tout sur fond de corruption institutionnalisée.

«Le système clientéliste existait déjà avant 1975, les politiciens se livrant à des pratiques de favoritisme et de corruption bureaucratique qui prenaient la forme d’une relation patron-client, mais il s’est renforcé avec le délitement de l’État pendant la guerre civile», explique Sarah Hariri Haykal, dans sa thèse sur “L’émergence des normes de la corruption au Liban” publiée en 2011.

Les services sociaux et les recrutements dans la fonction publique deviennent ainsi l’outil privilégié par les chefs communautaires pour renforcer leur base électorale, tandis que les projets de reconstruction étaient confiés à des entreprises privées proches du pouvoir.

Stabilisation de la livre

Pour financer la machine, «Rafic Hariri met en place un accord tripartite entre le gouvernement, les banques et la Banque du Liban, selon lequel les banques s’engagent à financer la dette de l’État quel que soit son montant, en échange d’intérêts juteux. Cet accord évoluera par la suite pour permettre l’utilisation des dépôts bancaires à des fins de stabilisation de la livre libanaise à travers le renforcement des avoirs en devises de la Banque du Liban», écrit dans ses mémoires Ghassan Ayache, qui a été vice-gouverneur de la BDL de 1991 à 1993.

Pour continuer à attirer des capitaux, malgré la détérioration de la situation économique et financière du pays, la BDL s’engage en effet en 1998 à stabiliser la livre, autour de 1 500 livres. Cet engagement était étroitement lié à la décision de l’État de s’endetter en dollars, une mesure qui visait officiellement à réduire le coût d’endettement.

Mais l’émission d’eurobonds, à des taux relativement élevés quoique inférieurs à ceux des bons du Trésor en livres, permettait aussi aux banques d’offrir des rémunérations intéressantes sur les dépôts en dollars et donc d’attirer des fonds de l’étranger. Une partie de ces fonds étaient ensuite déposés à la BDL, afin de renforcer ses réserves en devises et rassurer les déposants sur sa capacité à défendre la livre. «Ce mécanisme était utile durant les premières années, à condition d’être accompagné d’efforts sérieux pour réduire le déficit public, poursuit Ghassan Ayache. La stabilité de la livre ne peut pas s’appuyer uniquement sur les réserves de la BDL qui sont elles-mêmes constituées des dépôts des banques.»

Le maintien de cette politique de stabilisation pendant vingt ans, a eu un coût très élevé pour l’économie et les finances publiques.

«Entre 1993 et 2018, la dette publique a été multipliée par 28 alors que le PIB n’a été multiplié que par 9 sur cette même période. La part de la dette publique par rapport au PIB est ainsi passée de 50% à 155%», ajoute-t-il.

Le coût de la stabilisation

Les taux d’intérêt élevés ont aussi découragé les investissements dans les secteurs productifs, alors qu’ils en avaient cruellement besoin après 15 ans de guerre. D’autant que le Liban avait perdu, entre-temps, son rôle de pays de transit et d’intermédiation, et qu’il fallait trouver de nouveaux moteurs de croissance. Mais pour fructifier les capitaux, les pouvoirs publics ne voyaient que deux secteurs dans lesquels quasiment toute la classe politique a investi : l’immobilier et les banques. Ces activités de rente étaient d’autant plus lucratives qu’elles bénéficiaient d’un cadre fiscal très favorable.

Pendant ce temps, les déficits publics continuaient de s’accumuler sous l’effet de la corruption, du gonflement de la masse salariale et de l’emballement de la dette, et alimentaient la consommation, qui se tournait vers les importations, dont les prix devenaient plus compétitifs que ceux des produits locaux en raison de la surévaluation du taux de change. La croissance des importations, encouragée aussi par une politique agressive de libéralisation des échanges, creusait à son tour le déficit de la balance commerciale.

Au lieu de s’attaquer à ce double déficit, révélateur de réels déséquilibres dans l’économie censés se refléter dans la valeur de la monnaie, les politiques publiques ne visaient qu’à attirer toujours plus de capitaux, coûte que coûte, pour permettre à la Banque du Liban de maintenir le taux de change et financer la dette publique.

Selon les estimations du cabinet de conseil McKinsey, le Liban a attiré environ 94 milliards de dollars de capitaux entre 2005 et 2015, dont 70 %, soit l’équivalent de 72 milliards de dollars, ont servi à acheter des biens immobiliers et des produits de consommation, majoritairement importés. Quelque 22 milliards de dollars ont également été placés dans les banques, pour financer essentiellement l’État. Or toujours selon McKinsey, 36% des budgets cumulés depuis 1992 ont été consacrés au remboursement de la dette, 58% aux salaires et aux autres dépenses courantes, et seuls 7% aux investissements. «La règle d’or en matière de finances publiques est de couvrir les dépenses courantes par des recettes, et s’endetter pour financer des investissements , explique Ghassan Ayache. Et ce afin que les générations futures ne payent pas que les dépenses de la génération actuelle. Or au Liban il s’est passé exactement le contraire. L’Etat s’est endetté de manière extraordinaire, enrichissant au passage toute la classe politique, uniquement pour financer les salaires, le service de la dette et le déficit d’EDL».

Car pour limiter les déficits publics, au lieu de fermer les robinets du clientélisme et de la corruption, d’entreprendre des réformes impopulaires et de réduire le service de la dette, les gouvernements successifs n’ont pensé qu'à freiner les investissements publics. Y compris dans des secteurs essentiels comme l’électricité, les routes, l’eau ou l’éducation.

Perte de compétitivité

La dégradation des infrastructures et des services publics, dans un système de gouvernance défaillant, illustré notamment par une faible productivité législative, a eu un impact considérable sur la compétitivité globale de l’économie.

Lire aussi: Le bus n° 4 : cache-misère du transport collectif

Les secteurs productifs, les plus susceptibles de créer des emplois, en ont particulièrement souffert, grossissant les rangs des chômeurs et des candidats à l’émigration.

Au cours des 40 dernières années, le PIB par habitant n’a ainsi augmenté que de 30 % au Liban, contre une hausse moyenne de 120 % dans le reste du monde. Même le secteur touristique, considéré comme un fleuron de l’économie nationale, a payé un lourd tribut à la dégradation de l’environnement, sacrifié à l’autel des intérêts d’une classe politique prédatrice.

«Derrière le voile du confessionnalisme, l’élite politique a utilisé le secteur public pour servir et protéger les intérêts de leurs circonscriptions afin de sécuriser leur allégeance, tandis que l’influence politique et les richesses se concentraient entre les mains de quelques familles», écrivait la Banque mondiale dans un rapport publié en 2015. Et c’est de ce système «élitiste généralisé de captation et de favoritisme» que des centaines de milliers de Libanais disent aujourd'hui vouloir se débarrasser.