Éducation : profs au bord de la crise de nerfs

Jadis élève modèle du Moyen-Orient, le Liban continue de produire un certain nombre de très bons élèves dont le succès masque cependant de plus en plus difficilement les nombreux symptômes grippant le bon fonctionnement du système scolaire.

« Une cause nationale », c’est en ces termes que le président du Conseil, Nagib Mikati, a choisi de qualifier l’éducation à l’occasion du lancement, en janvier dernier, d’un projet de développement du secteur financé par la Banque mondiale. “Nationale”, la cause l’est par sa dimension : au Liban plus que partout ailleurs, le secteur éducatif est un poids lourd qui, avec environ un million d’élèves et près de 90 000 enseignants, concerne directement plus du tiers de la population du pays et indirectement chaque famille libanaise.

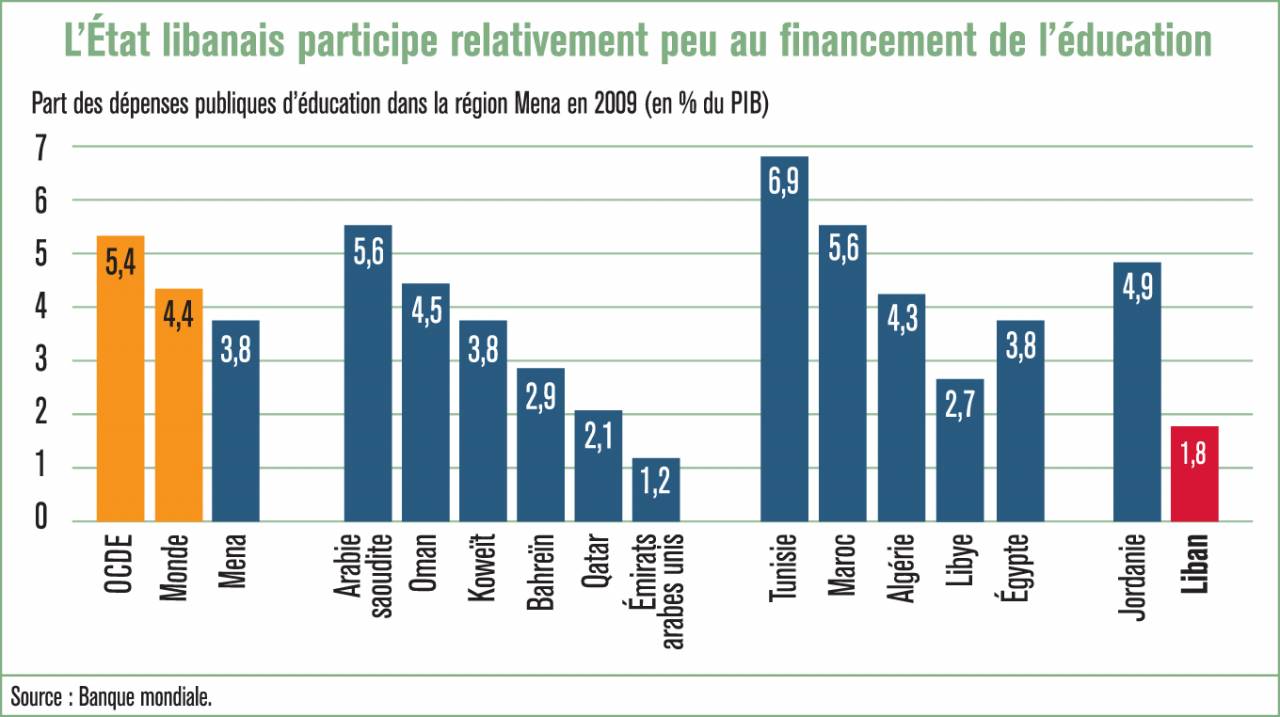

“Nationale”, la cause l’est également du fait de l’effort considérable consenti par la société libanaise pour son financement : les dépenses totales en matière d’éducation dépassaient ainsi les 11 % du PIB en 2008, un chiffre qui situe le Liban bien au-delà de la moyenne régionale (4 % pour la zone Mena en 2009), voire des pays développés (5 %). Là où le bât blesse, c’est que la facture est essentiellement payée par les ménages : la part assumée par les particuliers représente près des deux tiers des dépenses globales – soit 7 % du PIB –, tandis que le budget consacré à l’éducation ne représente que 6 % du budget de l’État, soit le tiers de la moyenne régionale. Une distorsion problématique à double titre : d’abord parce qu’elle traduit un manque d’optimisation des ressources et leur faible mutualisation, ensuite et surtout parce que le système se retrouve ainsi dans la situation paradoxale où il finit par nourrir une fracture sociale qu’il est supposé combattre.

Or la promotion de l’égalité des chances figure parmi les nombreuses missions, certes ambitieuses, dont est investie une école censée également transmettre les savoirs fondamentaux, former les consciences des citoyens en devenir, contribuer à terme au développement économique, permettre à chacun de trouver sa place sur le marché du travail… Autant d’attentes dont la satisfaction s’avère difficile, tant les quelques avantages comparatifs ayant longtemps singularisé l’instruction au pays du Cèdre sont de plus en plus ébranlés par une accumulation de failles structurelles sapant l’efficacité du système.

Un système accessible à tous

L’une des particularités du système scolaire libanais est d’être structuré autour d’un dualisme qui a toujours fait la part belle à un secteur privé disparate drainant un peu plus de 650 000 élèves, soit près de 70 % de l’effectif global (voir p. 66). Ce sont notamment les performances réalisées par ce secteur qui permettent au Liban d’être classé au 71e rang mondial et à la cinquième place régionale en termes d’indice de l’éducation, et de jouir encore d’un certain crédit international.

Une réputation en partie justifiée par certains avantages comparatifs qui ont longtemps singularisé le Liban dans la région. Bénéficiant d’une avance ancienne en ce qui concerne l’accès à l’éducation (voir p. 68), le Liban dispose toujours d’un vaste réseau éducatif de plus de 2 800 établissements – publics pour environ la moitié d’entre eux – ainsi que d’un taux brut de scolarisation qui demeure très élevé au niveau du primaire (104,6 % en 2010) et dépassait en 2008 de 14 points la moyenne régionale au niveau du secondaire. Cette accessibilité profite désormais de manière quasi équivalente aux deux sexes : la part des filles scolarisées au niveau primaire par rapport à celle des garçons dépasse les 97 %, soit quatre points de plus que la moyenne régionale.

Le système scolaire se distingue aussi à travers la place cruciale accordée depuis longtemps au plurilinguisme. Le Liban est ainsi l’un des seuls pays au monde à rendre obligatoire l’enseignement des matières scientifiques en langue étrangère et de plus en plus d’écoles proposent une formation trilingue : entre 1999 et 2012, leur part a grimpé de cinq points, pour atteindre 25 % des établissements du pays.

Conjuguée à la possibilité de suivre un double cursus dans les écoles privées conventionnées et/ou homologuées avec un système d’enseignement étranger – avec à la clé l’obtention d’un diplôme français (délivré par 43 établissements) ou anglo-saxon (pour les élèves des quatre écoles homologuées dans le cadre du baccalauréat international ou des nombreuses autres délivrant le high-school diploma états-unien) en plus du bac libanais – et aux bons résultats obtenus dans ce cadre, cette polyvalence linguistique permet aux meilleurs élèves libanais de poursuivre leurs études supérieures dans les universités les plus prestigieuses du monde. D’où l’image d’excellence parfois accolée à une éducation libanaise qui a longtemps profité de la rente de situation fournie par les résultats obtenus par établissements privés les plus réputés. Des établissements dont la fréquentation demeure toutefois réservée à ceux dont les familles peuvent s’acquitter de frais de scolarité se chiffrant en milliers de dollars annuels. Les moins aisées d’entre elles n’hésitent d’ailleurs pas à consacrer plus du quart de leurs revenus à l’éducation de leurs enfants, selon les données d’un rapport gouvernemental de 1997. Une situation appelée à s’exacerber avec l’adoption éventuelle d’une nouvelle grille des salaires qui aura sans doute pour corollaire une augmentation sensible des frais de scolarité.

Risque de darwinisme scolaire

Alors même que ce qui faisait la spécificité régionale du Liban d’avant-guerre était justement sa capacité à fournir un enseignement de qualité à la plupart de ses apprenants, le pays se retrouve de plus en plus confronté à un système scolaire à deux vitesses. Car l’accumulation de failles managériales et une allocation déficiente des ressources, en particulier en ce qui concerne la gestion du secteur public, ne cessent de fissurer la partie immergée de l’iceberg éducatif.

D’autant que la démocratisation du système ne s’avère en réalité qu’apparente. Le niveau élevé du taux global de scolarisation est fortement nuancé par une structure pyramidale du système qui se traduit notamment par la baisse considérable des effectifs au niveau des cycles complémentaire et secondaire. Le taux brut de scolarisation dans ce dernier cycle tombe par exemple à 82 % : seuls le Maroc et la Libye font moins bien dans la zone Mena. L’enrôlement des élèves est en outre soumis à de fortes variations géographiques – le taux net de scolarisation baisse par exemple d’un tiers entre le Mont-Liban (90 %) et le Sud (60 %) – témoignant de la perméabilité du système scolaire aux disparités sociales. Il faut aussi tenir compte du nombre substantiel d’élèves scolarisés à un niveau inférieur à leur classe d’âge : dans le secteur public, c’est le cas de quatre élèves sur dix aux niveaux primaire et complémentaire, et de six élèves sur dix au cycle secondaire. Ceux-là ont au moins le mérite de parvenir à rester entre les murs de l’école : en 2004, l’abandon scolaire concernait ainsi un élève sur cinq dans le primaire et le complémentaire, et un sur dix dans le secondaire…

Des résultats insuffisants

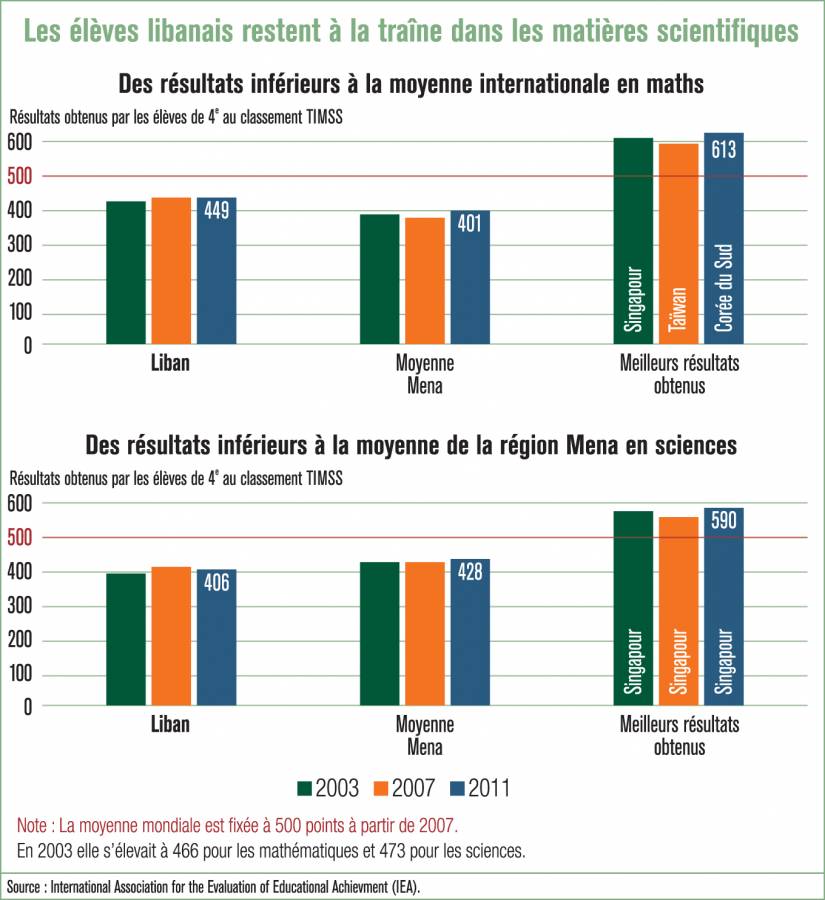

Peinant à conserver ses élèves jusqu’au bout, l’école libanaise ne donne pas pour autant les clés de la réussite à ceux qui suivent l’intégralité du cursus. Qu’il s’agisse du nombre important de redoublements – pouvant atteindre jusqu’à 15 % en classe de 5e – ou des résultats scolaires, le pays est là encore à la traîne, tiré vers le bas par les piètres performances des écoles publiques. Les résultats obtenus dans le cadre du classement international TIMSS entre 2003 et 2011 par les élèves de 4e entachent une réputation autrefois honorable : s’ils ont globalement progressé en mathématiques (+4 %) et en sciences (+3 %) entre ces deux sessions, leur performance reste, en valeur absolue, bien inférieure à la moyenne internationale en ce qui concerne les mathématiques, voire de la plupart des pays de la zone pour les sciences.

Des millions dépensés dans des écoles pas toujours salubres

Pourtant avec une dépense moyenne de 1 200 dollars par étudiant et année d’étude, les pouvoirs publics n’ont à première vue pas été chiches pour tenter de leur fournir les moyens d’apprendre ou de réparer les terribles dégâts causés par les différents conflits qui ont embrasé le pays. Sous l’égide du Conseil du développement et de la reconstruction (CDR), environ 300 millions de dollars – près de la moitié provenant de l’étranger – ont par exemple été affectés à la construction et la réhabilitation d’écoles entre 1992 et 2010.

Si les fonds n’ont pas manqué, c’est la mauvaise allocation des ressources qui est régulièrement dénoncée par la quasi-totalité des observateurs. Symptôme le plus notable à cet égard, la gestion d’un effectif pléthorique de près de 50 000 enseignants – avec un contractuel pour quatre titulaires – dont les problèmes de rémunération ne sont que la pointe émergée d’un iceberg de gaspillages notamment caractérisé par un recrutement très politisé et un manque criant de qualification.

Un problème d’allocation des ressources également manifeste dans la gestion du bâti. « Trop d’écoles ne bénéficient toujours pas du minimum indispensable pour assurer correctement leurs missions, c’est-à-dire d’un nombre suffisant de pupitres ou de bâtiments sécurisés. C’est à se demander où passent les fonds attribués dans le cadre des aides internationales ! » s’indigne officieusement un agent onusien. Un rapport publié en 2011 par le CDR concédait plus laconiquement qu’un certain nombre (non précisé) d’établissements ne répondaient toujours pas aux normes en vigueur…

Dans ces conditions, il n’est guère étonnant de constater que le paysage scolaire se trouve également en proie à une véritable fracture numérique : seules deux tiers des écoles libanaises disposeraient d’au moins un ordinateur, tandis que le pourcentage des établissements publics connectés à l’Internet reste dix fois plus élevé au Mont-Liban que dans la Békaa où il ne concerne qu’une école sur vingt-cinq.

Un maillage territorial anarchique

Mal équipés, les bâtiments scolaires ne sont par ailleurs pas toujours implantés là où les élèves en auraient le plus besoin. Certes, la distribution des écoles par région recoupe peu ou prou celle des élèves : par exemple, le Mont-Liban qui concentre la majorité d’entre eux (35 %) dispose également du plus grand nombre d’écoles (31 %). Mais une observation plus approfondie à l’intérieur des régions nuance quelque peu ce constat. Une enquête publiée en 2005 montrait ainsi que la présence du service public était particulièrement manifeste dans les régions les plus pauvres – principalement dans le Nord, dans la Békaa et dans le Sud –, tandis que le secteur privé concentre son emprise dans les principales agglomérations du pays et sur le littoral du Mont-Liban. Ce, d’abord en raison des différences de solvabilité des populations concernées mais aussi de l’impossibilité pour l’État d’avoir recours à des outils – telle l’expropriation, exclue dans le cadre des crédits internationaux – permettant de juguler l’impact d’une spéculation foncière qui a renchéri le coût de construction des écoles dans les zones urbaines, où la demande est précisément la plus élevée.

À l’instar de la gestion des ressources humaines, le maillage territorial des écoles publiques a également souffert de la conjonction d’une absence de planification stratégique et de la permanence de pratiques clientélistes. Pour aboutir à la construction et/ou l’entretien de bâtiments grevant inutilement les deniers publics. « C’est particulièrement le cas dans le sud du Liban, où, pour des raisons de prestige, l’on s’est mis à construire des écoles dont les bâtiments pouvaient accueillir toute une université, alors que les effectifs n’ont cessé de diminuer. Du coup, beaucoup d’entres elles, comme dans mon village de Chaqra, se retrouvent avec des étages entiers non utilisés », raconte Adnane el-Amine, professeur de sciences de l’éducation à l’Université américaine de Beyrouth.

Autre phénomène souvent mis en exergue, le nombre de très petites écoles encore en fonctionnement qui trahirait là encore une mauvaise gestion du secteur. Conscients depuis longtemps du problème – le premier projet de regroupement des écoles publiques remonte au mandat du président Fouad Chéhab –, les pouvoirs publics ont fini par l’attaquer de front en opérant un certain nombre de fermetures d’établissements dans la dernière décennie contre la promesse d’assurer à leur charge le transport des élèves ainsi délocalisés. Pourtant le nombre d’écoles publiques accueillant moins de 100 élèves n’a pas diminué, au contraire : en 2012, 364 établissements (environ 20 % du total) sont encore dans ce cas, soit une soixantaine de plus que cinq ans auparavant. Ce, notamment parce que l’effet des regroupements opérés a été annihilé par l’exode continu des élèves vers le secteur privé.

Par ailleurs, cette politique de rationalisation suscite un certain émoi parmi les populations des villages concernés et doit être également appréhendée en fonction de la nécessaire garantie d’une continuité territoriale du service public éducatif.

En définitive, c’est bien là que réside l’enjeu essentiel : parvenir à réformer un système scolaire dont l’ensemble des observateurs s’accordent à considérer qu’il devrait obtenir de bien meilleurs résultats compte tenu de son coût non négligeable, sans pour autant sacrifier une qualité déjà mal en point. De la distorsion dans les sources de financement au cumul des inefficiences managériales, les ombres au tableau ne manquent pas et constituent autant de défis pour le ministère de l’Éducation. Des défis qu’il se propose de relever à travers un vaste plan quinquennal initié en 2010 et coûtant plusieurs millions de dollars financés en grande partie sur des fonds internationaux.

Présent depuis plus d’un siècle au Liban, l’enseignement technique et professionnel – filière comprenant deux parcours d’études centrés sur l’acquisition de compétences professionnelles, le second se focalisant plus directement sur l’apprentissage d’un métier – a très longtemps souffert de la comparaison avec la filière de l’enseignement général. Faiblement valorisé auprès des enseignants comme des familles, le secteur a pourtant connu une croissance spectaculaire au cours des deux dernières décennies. La part des élèves scolarisés dans un établissement technique ou professionnel a ainsi plus que doublé depuis la fin de la guerre civile pour atteindre désormais près de 11 % du total des effectifs scolaires. En réponse à cet engouement, le nombre d’établissements a augmenté de 75 % et celui des enseignants multiplié par six. Bien que quatre établissements sur cinq soient encore privés, ce sont bien les pouvoirs publics qui ont supporté l’essentiel de l’effort. Une étude publiée en 2006 par Gebran Karam, professeur associé à la Lebanese American University, sur le fonctionnement de cette filière notait ainsi que plus de 85 % des fonds consacrés à son développement venaient du budget de l’État. Ce dernier a bénéficié de plus de 200 millions de dollars d’aides internationales consacrées à cet effet sur la même période.

Cet effort pour développer la présence du secteur public dans la filière de l’enseignement professionnel s’est avéré relativement fructueux dans la mesure où, contrairement à ceux qui suivent un enseignement général, les étudiants de la filière technique et professionnelle réussissent mieux aux examens dans le public que dans le privé. Peut-être parce que plus encore que dans la filière générale, le secteur privé s’avère très hétéroclite. Mis à part quelques gros acteurs – tels que l’école Pigier, l’Institut Francel ou le Centre international des sciences techniques –, la plupart des établissements sont de très petites écoles comptant parfois une seule classe et moins d’une dizaine d’enseignants.

Reste que le secteur continue de souffrir des mêmes maux ; du côté de l’offre d’abord : outre les enjeux liés aux compétences des professeurs ou au manque d’équipements, aussi bien dans le secteur public que dans la majorité des écoles privées, la plupart des observateurs s’accordent à dire que la filière sert souvent de pis-aller destiné à accueillir les élèves en difficulté dans le cursus général, tandis que ses enseignements semblent complètement “décorrélés” des besoins du marché du travail local qui peine à trouver de la main-d’œuvre qualifiée.

En réponse, le ministère a planché sur de nouveaux programmes, moins académiques et davantage adaptés aux mutations technologiques actuelles ainsi qu’aux besoins des entreprises. Des partenariats ont aussi été conclus avec des organisations internationales ou non gouvernementales. En 2007, un projet pour le développement de la filière électrotechnique, particulièrement exposé à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, a ainsi été lancé avec l’Institut européen pour la coopération et le développement (IECD) et le groupe Schneider Electric. Onze écoles publiques et privées, soit plus de 1 700 étudiants, ont pu bénéficier de ce projet qui leur a entre autres permis de se former dans des conditions semblables à leur futur environnement professionnel, avec un équipement fourni par les partenaires et plusieurs stages en entreprise.